※当記事では、「Python」についてざっくりと説明しています。※

どうも、エフカです。

前回までの記事で、Pythonのダウンロード方法&設定についてご説明しました。

今回から、実際にプログラムを作成しようと思います。

※開発環境

PC : Windows10

Python: Python3.7

Pythonの中身を確認しよう

Windows左下の検索窓に「Python」と入力すると、Python関連のアプリがいくつか表示されますが、

それぞれ内容は以下の通りです。

| No. | プログラム名 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | IDLE (Python 3.7 64-bit) | Pythonのプログラム作成を補助するツール |

| 2 | Python 3.7 (64-bit) | Pythonのプログラムを実行するツール |

| 3 | Python 3.7 Manuals (64-bit) | Pythonに関するマニュアル(英文) |

| 4 | Python 3.7 Module Docs (64-bit) | Pythonの関数についてのマニュアル(英文) |

当記事では、主にNo.1「IDLE (Python 3.7 64-bit)」を使用してPythonのプログラムを作成していきます。

Pythonを動かしてみよう!

では、さっそくPythonのIDELを起動してプログラミングしてみましょう。

(説明は後述します。まずは触って動かしてみましょう!!!)

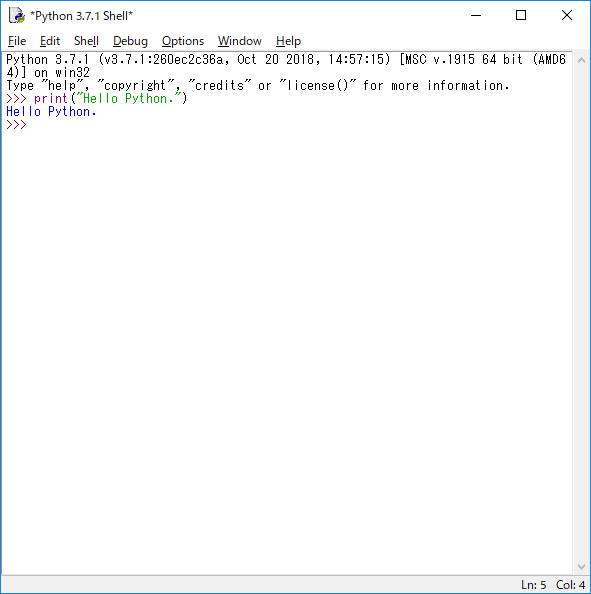

はじめにIDELを起動し以下内容を入力して下さい。

print("Hello Python.")

入力後にエンターキーを押すと、青文字で「Hello Python.」と表示されたでしょうか。

(以下、イメージ図)

これで、Pythonが正常に実行されていることが確認できました。

基本的にプログラムを実行する場合は、元(ソース)となるプログラムコードを記述し、

パソコンに「実行させる」ことで処理を行います。

今回のプログラムでは、「Hello Python.」を「表示させる」という処理を行いました。

では、このプログラムについて少し詳しく説明をしていこうと思います。

プログラムの中身について

上記プログラムでは、以下命令文を使用しました。

| 命令文 | 内容 |

|---|---|

| print(“〇〇〇”) | 〇〇〇に記述された内容を表示する。 |

補足として、「”(ダブルクォーテーション)」で囲まれた内容を「文字列」と言い、文字として認識させることが可能となります。

この命令文は、これからプログラムを作成していくうえで、様々な場面で使用するので、覚えておくと便利です。

また、上記の方法でプログラムした場合毎回コードを記述しなければ、実行できません。(とてつもなく、面倒くさいです。)

次回は、作成したプログラムの保存方法について説明しようと思います。

ここまで、読んでいただきありがとうございました。